この記事ではヒップホップビートのメロディでよく使われている楽器について、使い方からおすすめのプラグインやサンプルの検索方法まで紹介していきます。

実際にメロディーを打ちこんでいく際のアイデアについてはこちらの記事をご覧ください。

ピアノ

アコースティックピアノ

アコースティックピアノとはグランドピアノなど、学校の音楽室で見るような普通のピアノのことです。

音域が広く、万能性が高いピアノはヒップホップビートでも定番の楽器となっています。

まずはシンプルな低音ピアノのビート。いかつい王道のトラップという感じがします。

アタック感(音の立ち上がり)が鋭い音や、ギラギラした音の成分が多い音を選ぶのがおすすめです。

プラグインに「Attack」などのツマミがあれば早めに設定しておきましょう。

OTTなどのコンプをかけるのもおすすめです。ただかけすぎるとEDMみたいになるので注意してください。

またピアノは中高音部分を使って繊細なメロディを作ることもできます。

コードを使ってメロウな雰囲気にすれば感動的なビートに。

音色は柔らかい音色がマッチします。リバーブやディレイなどの空間系エフェクトも雰囲気作りにおすすめです。

マイナースケールのアルペジオで使えば、ミステリアスでダークな雰囲気も作れます。

エレクトリックピアノ

ピアノにはもう一種類、「エレクトリックピアノ」(通称エレピ)という電子ピアノの音色も存在します。

こちらはR&Bなどのムーディーな雰囲気やChill系のビートでよく使われています。

セブンス系コードやテンションコードを使ってお洒落に仕上げるのがおすすめです。

個人的に初心者におすすめのピアノ音源は「Addictive Keys」です。

高クオリティなのに動作が軽く、セールも頻繁に開催しているためコスパ最強だと思っています。

ストリングス

ストリングスとはバイオリンなど「弦楽器」のことをいいます。

ストリングス自体をメインメロディとして使うと洗練された雰囲気と独特の緊張感があって、いかにもUSのトラップという感じを演出できます。

プラグインやサンプルでよく見るストリングスの名前はこんな感じです。

・Violin(ヴァイオリン)、、、一番高音のメインメロディ担当。ビートメイクではヴァイオリン同士をハモらせるだけでも十分使える

・Viola(ヴィオラ) 、、、オーケストラの中間的存在。コードの構成に重要な役割

・Cello(チェロ)、、、低音担当にもメロディ担当にも使える。映画音楽っぽい雰囲気を作れる

・Contrabass(コントラバス)、、、オーケストラの中でいちばん低音。よりオーケストラ感が増す

個人的にはこういったメロディは打ち込みだと難易度が高いので、既存のストリングス音源をサンプリングするのがおすすめだと思っています。

サンプリングのやり方についてはこちらの記事で解説しています。

加えてストリングスの使い方でおすすめなのは、「ハイストリングス」というさりげなくストリングスを取り入れる手法です。

高音でバイオリンをうっすら鳴らしているだけですが、曲に空間の広がりや高級感を与えてくれます。

メインのメロディを邪魔することなくアレンジができるのでおすすめです。

ギター

アコースティックギター

切ない雰囲気や温かみを演出するなら「アコースティックギター」(通称アコギ)がぴったりでしょう。

弾き語りなどで使われているあのギターです。

エモラップ系などではよく使われているギターのメロディです。個人的に日本の曲で多く使われている印象がありますね。

ピアノと同様、アルペジオやコードがよく使われています。

エレキギター

「エレクトリックギター」(通称エレキ)は音を電子信号にして増幅するタイプのギターです。

こちらはバンドなどがアンプにつないでジャカジャカ音を出しているギターですね。

アコースティックギターと同様、アルペジオを使ってエモい雰囲気を作ることもできますし、

歪んだサウンド(ディストーション系)を使うことで、攻撃的なロックの質感を取り入れることもできます。

ただギターは打ち込みで再現するのが一番難しいとも言われているので、サンプルを使うのがおすすめです。

SpliceやLoopcloudなど、月額で好きなサンプルが手に入るサービスがコスパがいいと思っています。

プラグインやサンプルではアコギは「Acoustic Guitar」、エレキは「Electric Guitar」の表記で見つけることができます。

さらにノーマルの音は「Clean」、歪んだ音は「distorted」などの表記がされていることが多いです。

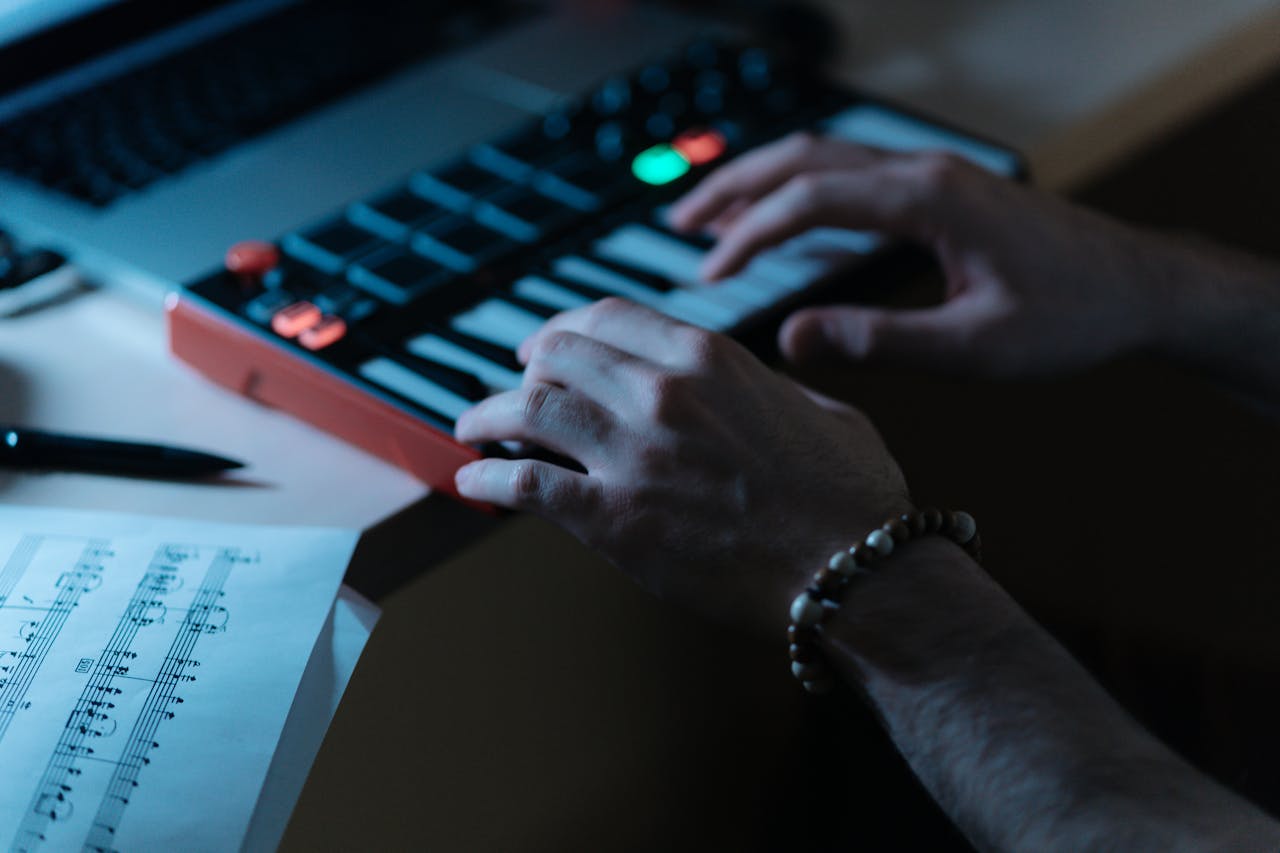

シンセサイザー

シンセの音が目立つビートといえば「レイジトラップ」「ハイパーポップ」などサウンドクラウド系の楽曲でしょう。

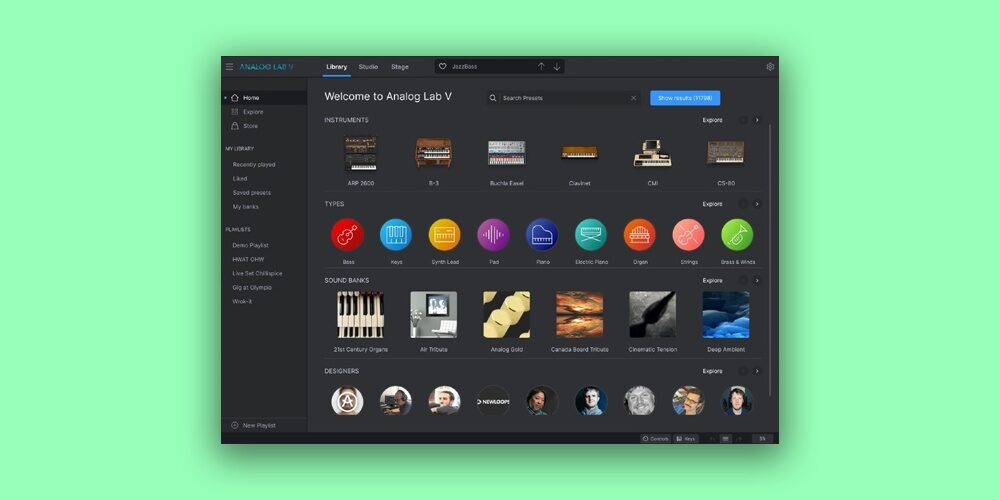

まずシンセの種類は「アナログシンセ」と「デジタルシンセ」の2つに分けられます。

アナログシンセ

アナログシンセはアナログ方式で音を出すシンセサイザーです。

温かみのある音が特徴で、R&Bやレトロ感のあるポップスをイメージできるかもしれません。

この曲の冒頭のメロディなんかはもろアナログシンセという感じの音色です。

プラグインではヴィンテージ機材などを再現したものが多いですが、動作が重くなりがちなのが欠点ではあります。

デジタルシンセ

デジタルシンセはEDMなどのダンスミュージックでよく聴くシンセの音です。デジタル回路による複雑な音作りができるのが特徴ですね。

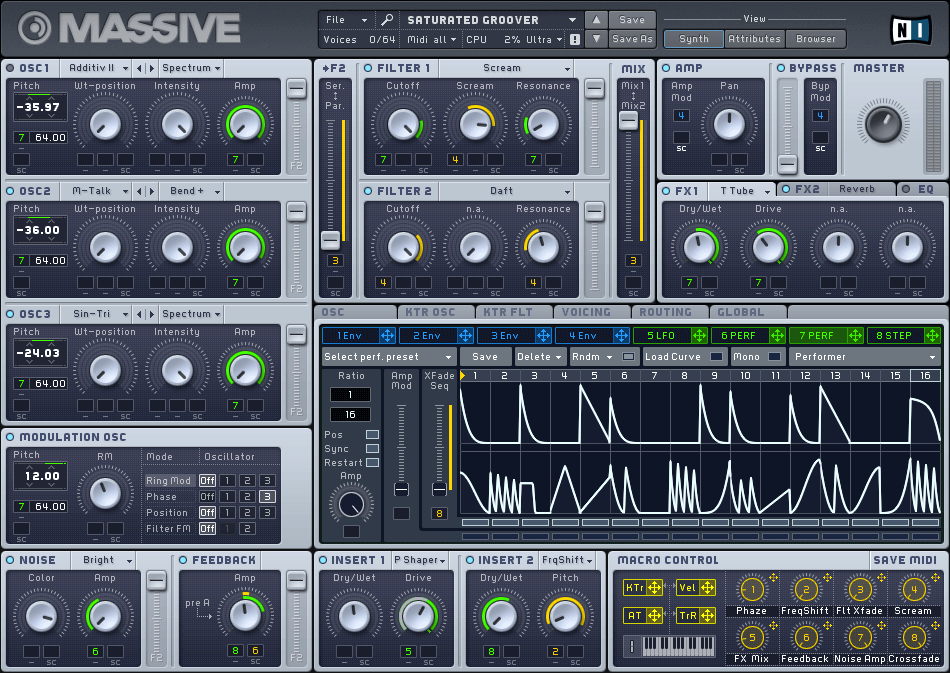

プラグインだとSerumやMassiveなど耳にしたことがあるものも多いのではないでしょうか。

ギラギラとしたレイジ系のビートなどではこれらのシンセが活躍すること間違いなしです。

おすすめのデジタルシンセのプラグインについてはこちらの記事で紹介しています。

シンセプリセットの名前

シンセのプリセットなどに表記されている名前の意味を知ることで、必要としている音を探すのが簡単になります。

大体が英語表記ですが、ほとんどのシンセプラグインで共通しているので参考にしてみてください。

Lead(リード)、、、メインメロディ向けの音色、存在感が強い目立つ音が多い

Bass(ベース)、、、名前通り低音向けの音色

Chord(コード)、、、コード(和音)で鳴る音色

Pad(パッド)、、、緩やかで空間の広がりを感じさせる音色、他の楽器の後ろで雰囲気を作る

Pluck(プラック)、、、短くてアタック感の強い音色、メロディにリズム感を与える

Sequence(シークエンス)、、、自動的にリズミカルなフレーズやアルペジオを繰り返す音色

ただプリセットの名前に縛られすぎるのは制作の可能性を狭めてしまいかねません。

例えば名前にベースという文字が入っていてもリードとして使えるかもしれませんし、

これらの表記はあくまでもプリセットを分類するためのものに過ぎないので、その音をどう使うかは自由です。

コメント