ヒップホップビートのミックスには普通のポップスと異なる独特の文化が存在します。

ミキシングのテクニックを知ることでビートのクオリティが上がり、あなたのビートを欲しがるラッパーも増えるかもしれません。

この記事ではEQのかけ方から音量バランス、マスタリング、さらにちょっとした小ワザまで解説していきます。

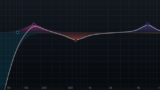

EQ・コンプの処理

EQ

いちばん最初に使うEQは「余分な音をカットする」ためのEQがおすすめです。

例えばピアノやシンセなどの「上モノ」の低音部分は、808やキックと帯域がかぶるためローカットする必要があります。

また200、300ヘルツ付近の中低音が大きすぎるとラップを入れたときにヴォーカルの邪魔になってしまう場合があります。

ヴォーカルとかぶる部分が極端にうるさい場合はピークでリダクションしましょう。

EQの詳しい使い方についてはこちらの記事で紹介しています。

コンプレッサー

コンプレッサーとは、簡単に言うと音量のバラツキを均等に近づけるものです。

ヒップホップビートはサンプルや打ち込み主体なのでそこまでひどい音量差は生じにくいですが、コンプ感を加えた方が音の安定感が増します。

コンプの詳しい使い方については下の記事を見てみてください。

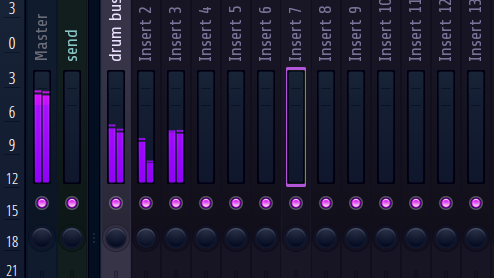

音量のバランスをとる

各トラックの音像を整えたらそれぞれの音量バランスを調整していきます。

音量バランスの整え方はすべてのトラックを流しながらやるのではなく、基準となるトラックと比較しながらやるのがおすすめです。

大抵の場合、始めはキックの音量を基準にしてドラムスの音量バランスをとっていきます。

まずキックとスネアのトラックだけ聴き比べてスネアの音量をキックより若干小さいくらいに設定

→次にハイハットをオンにしてスネアよりさらに小さめに設定、、といった具合です。

このとき音量差はメーターを見て判断することもできますが、自分の耳で聴き比べることをおすすめします。数字と聴感上の音量では違ってくるからです。

個人的に音量調整の時に気を付けているのはこんな感じです。よければ参考にしてください。

・キック、スネア、808ベースはリズムの要なのでハッキリと聴こえる音量に設定、他のトラックに埋もれてはいけない

・ハイハット、リムなどは耳に刺さるので大きくしすぎない、ライドシンバルなど金物系はさらに小さく

・上モノのメインメロディはヴォーカルの邪魔にならない音量にする

・メロディの後ろで鳴っているコードなどはさらに小さく、全体を包むようなイメージに仕上げる

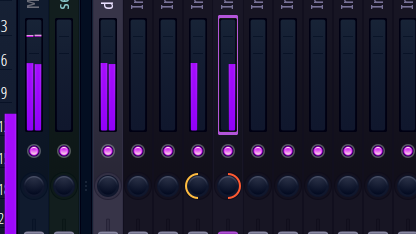

左右のパンニングを調整する

パンニングとはステレオ音像の定位を変化させるものです。具体的にいうと音の左右で聴こえるバランスを調整する場合などを指します。

パンを振る音としてはまずドラムスやパーカッションが挙げられます。

特にパーカッション系、金物系は左右に振るのがおすすめです。ただ100%近くまで振ると変になるので程々にしておきましょう。

ハイハットも左右に振る場合がありますが、個人的には10%前後くらいにしておくと無難だと思っています。

上モノ系でパンを振るものはギターが定番です。

左右どちらかに振るパターンもありますが、同じトラックを二つ用意してそれぞれを左右に100%近く振る方法もあります。ギターの空間を広げることができるのでおすすめです。

空間系エフェクトをかける

リバーブ

リバーブは反響音・残響音を再現するものです。

リバーブをかける対象は上モノの楽器や金物系、サウンドFX(効果音)などが多いです。

そして自然なリバーブをかけるコツは「とにかくかけすぎない」ことだと思います。

リバーブをかけすぎると曲の印象の変化が顕著にわかるので取り扱いには注意です。

ディレイ

ディレイは遅延してくる音を付与するものです。

リバーブのように残響感を与えることができるほか、音の聞こえ方を複雑にさせることもできます。

そのためアルペジオや刻んでいるコードなどにかけるのがおすすめです。

ディレイをかけるときには原音(エフェクトを抜いた元の音)を邪魔しないように気をつけてください。大抵のディレイは「WET」もしくは「MIX」ツマミでエフェクトのミックス量を調整できます。

発展編:その他おすすめのエフェクト

サイドチェインコンプ

サイドチェインとは特定のトラックの動きに合わせてエフェクトに信号を送る仕組みのことです。

ヒップホップでは主に、キックが鳴るタイミングで808ベースにコンプをかけるという使い方をします。

そうすることで低音同士がぶつかる心配がなくなります。

コンプレッサーを使ってサイドチェイン信号を送ることもできますが、挿すだけでサイドチェインができるプラグインもあるのでおすすめです。

テープエミュレーター

テープエミュレーターとは、アナログのテープマシンを再現したエフェクトです。

アナログの質感を加えることで音に温かみと迫力が生まれ、デジタルくさい「打ち込み感」を軽減してくれます。

個人的に気に入っているプラグインはUniversal Audioの「Oxide Tape Recorder」です。

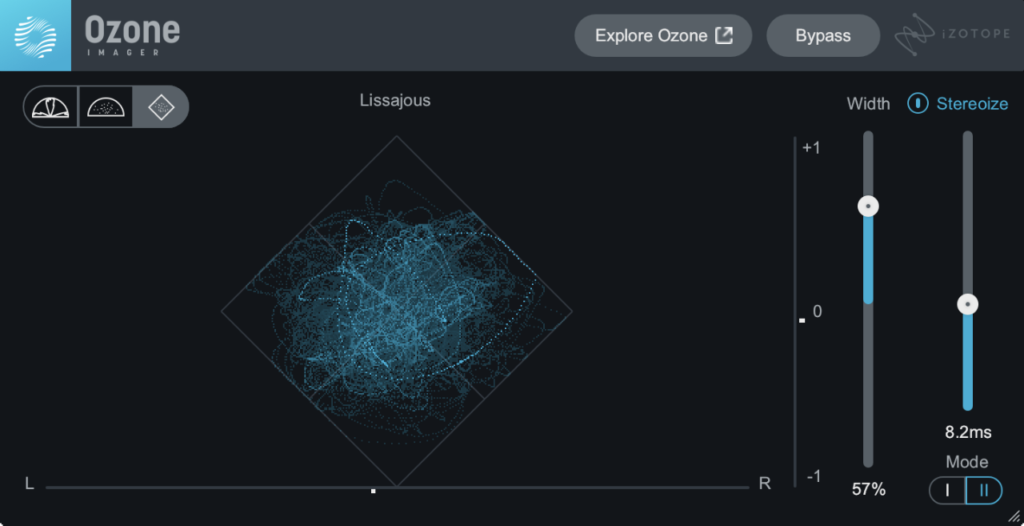

ステレオイメージャー

ステレオイメージャーとは、音の広がりを調整できるプラグインです。

先ほどシンセパッドやエレピなどは全体を包み込むイメージと言いましたが、ステレオイメージャーを使うことでその空間を広げることができます。

ただしすべての楽器を広げまくると真ん中がスカスカのビートになるので注意してください。

おすすめのプラグインはiZotopeの「Ozone Imager」です。なんと無料で使えるのでぜひダウンロードしてみてください。

マスタリングの処理

マキシマイザー

マキシマイザーはコンプレッサーの一種ですが、楽曲全体の音圧を上げる目的でマスタリングの工程に使われます。

マスタートラックにマキシマイザーを挿入して、楽曲全体をコンプレッションすることで全体の音量を上げることができるというわけです。

ここで注意したいのがラップヴォーカルを入れる前に音圧を上げてしまうと、ヴォーカルの入るスペースがなくなってしまうということです。

そのためSNSや販売サイトに乗せるビートは音圧を上げておきますが、実際にラッパーに渡すビートは音圧を上げていない状態にするのが一般的です。

最近はiZotopeのOzoneシリーズなどAIが自動でマスタリングを行ってくれるマキシマイザーもおすすめです。

リミッター

リミッターはコンプレッサーのレシオ(どれだけ音をコンプレッションするかの比率)が限りなく0に近いため、スレッショルドを超えた音を完全に圧縮してしまいます。

これをマスタートラックに挿入することで、音量が0デシベルを超えて音割れすることを防ぎます。

ただしあくまで保険的な役割であることを覚えておいてください。

そしてヒップホップ界隈ではリミッターの代わりに「Soft clipper」(ソフトクリッパー)を使うことが多いです。

FL Studio付属プラグインなのでFLユーザーはおすすめです。

コメント