レコーディングなどで使うコンデンサーマイクですが、近年はDTMや宅録が一般的になったこともあり自宅での保管方法に困る人も多いようです。

この記事ではコンデンサーマイクの特性や弱点、実際の保管方法について解説していきます。

コンデンサーマイクが繊細な理由

まずコンデンサーマイクの音を拾う仕組みについて簡単に説明します。

コンデンサーマイクにはダイアフラムというとても薄い金属板が入っています。

このダイアフラムが音の振動によって電気信号を発生させることで音を取り込むことができるわけですが

このダイアフラムが曲がったりショートしたりすると音質の劣化、故障につながります。

さらにダイアフラムにはラージダイアフラムとスモールダイアフラムがありますが、特にヴォーカルレコーディングなどで使うラージダイアフラムマイクは感度が高く繊細な傾向があります。

コンデンサーマイクの弱点

湿度

湿度に注意するという意味で湿度と書きましたが特に注意するべきなのは多湿です。

あまりに湿度が高いと空気中の細かい水分がマイクに入り込みショートや故障の原因となります。

もちろん錆やカビも発生してしまいます。夏場や雨の多い時期は要注意です。

逆に乾燥しすぎているとひび割れなどの原因になりますが、室内で保管する分には気にしすぎることはないと思います。

湿度は30~50%くらいが適正、60%以下が良いと一般的に言われていますが、あくまで目安なのでマイクの状態は定期的にチェックするようにしましょう。

衝撃

実はコンデンサーマイクの耐久性はモノによって結構変わってきます。

ものすごく簡単に言うと高価なマイクほど丁寧に扱うべきです。

感度の高いラージダイアフラムマイクは衝撃によって音質の劣化があり得ます。

ヴォーカルレコーディングで使うようなマイクは、マイクチェックで叩いたり息を吹きかけたりするのはやめましょう。

もちろん床に落としたりぶつけたりするのは壊れる可能性があるので絶対に避けましょう。

急激な温度変化

急激な温度変化は結露を発生させます。先ほども言いましたが小さな水滴でも故障の原因となるので気を付ける必要があります。

基本的に室内保管で冷暖房器具のそばには置かないようにしましょう。

ホコリ、ゴミなど

当たり前ですがホコリやゴミがマイクに入ったら故障の原因になります。

保管する場所とマイクは清潔にしておきましょう。

予算ごとに保管方法を紹介

コスト:低 ジッパー付き袋&除湿剤

こちらは両方とも100円ショップで揃えることができます。

ジッパー付きの袋にコンデンサーマイクを入れ、一緒に除湿剤を入れることで除湿と密閉をします。

お金がかからなく手っ取り早いですが、湿度計などがないので正確な湿度管理は難しいでしょう。

さらに除湿剤はしばらく使っていると効果がなくなってくるので、交換もしくは天日干しなどをして復活させる必要があります

最近は交換のサインを教えてくれる除湿剤もあるみたいです。

コスト:中 ドライボックス&除湿剤

ドライボックスは主にプラスチック製で湿度計などがついている収納ボックスです。

その中にコンデンサーマイクと除湿剤を入れて湿気をシャットアウトします。

価格も¥1000~¥3000ほどでコスパとしては最強です。

除湿剤の交換などは必要ですが、湿度計がついているものが多いので管理は楽だと思います。

コスト:高 デシケーター

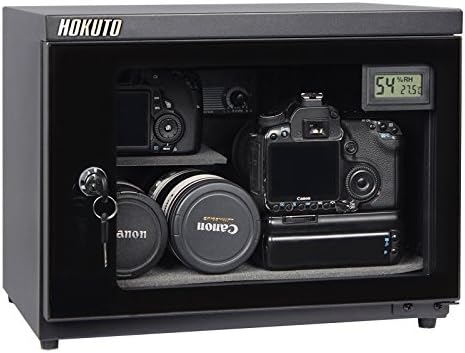

デシケーターは自動で湿度調整を行う装置が付いた防湿庫です。

カメラのレンズなどを保管する用途でも使われます。

湿度を自動で調整してくれるので除湿剤の手入れなどはいりませんが、電源が必要なものがほとんどです。

他の電化製品に比べると電気代はほとんどかからないそうですが、本体が高価格なので初期投資が必要ですね。

高価なマイクを持っている方は購入を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

高価なコンデンサーマイクを長持ちさせるためにも自分のマイクの特性についてしっかり知っておく必要があります。

ご自身の状況に合わせて適切な保管方法について検討してみてください。

この記事がお役に立てば嬉しいです。

コメント