この記事でいうメロディとはビートのドラム、808ベース以外の上で鳴っている音

いわゆる「上モノ」のことを指します。

ラッパーが歌う方のメロディではないので注意してください。

さらにこの上モノたちは「サンプリング」という既存の音源を使った手法で作ることも多いですが、今回は打ち込みでの作り方について解説していきます。

ビートメイクで使うスケール

メロディを打ち込むときにまず知っておかなければいけないのが「スケール」の概念です。

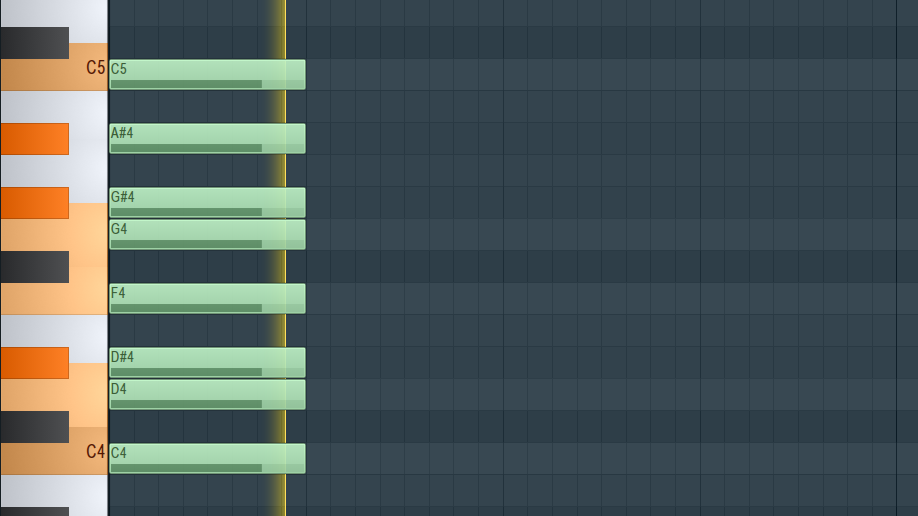

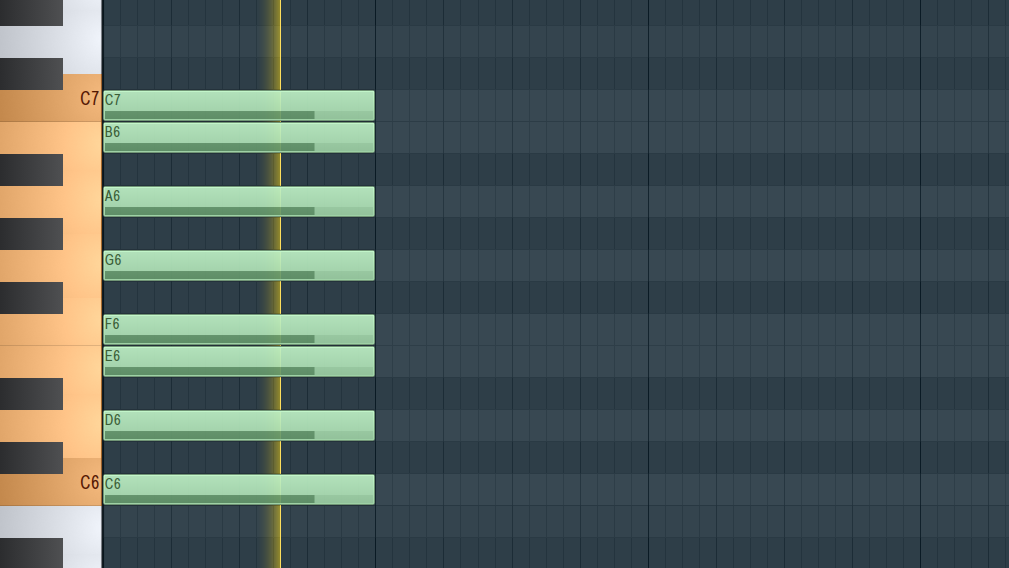

スケールとは簡単に言うと鍵盤の12音の並び順のことです。

白鍵と黒鍵を含め、隣の鍵盤までの距離を半音、2個隣の鍵盤までの距離を全音と言います。

スケールを語るうえでこの単位が出てくるので覚えておいてください。

ここからはヒップホップビートでよく使われるスケールについて簡単に紹介していきます。

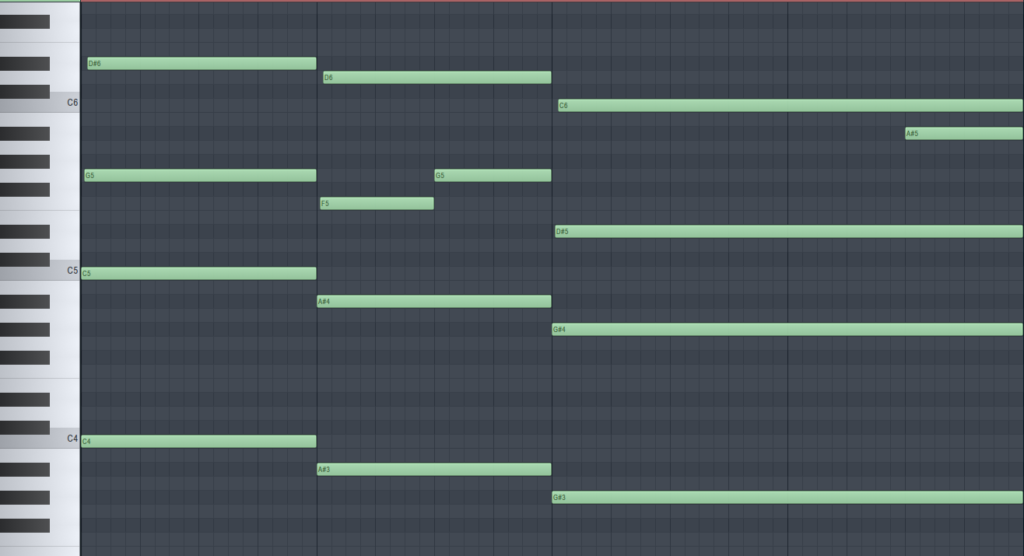

マイナースケール

ダークなビートを作りたいならまず使うべきなのがマイナースケールです。

マイナースケールの全音と半音の組み合わせは「全半全全半全」です。

トラップビートやドリルの上モノにはもちろん、エモラップ系で切ない雰囲気を出すような使い方にもぴったりだと思います。

メジャースケール

いわゆる「ドレミファソラシド」を指すメジャースケールはマイナースケールよりも明るい雰囲気を演出できます。

全音と半音の組み合わせは「全全半全全全半」です。

ポップなビートやアフロビーツなどの南国感を出すにのにもメジャースケールはもってこいでしょう。

ペンタトニックスケール

ペンタトニックスケールは7音あるメジャースケールやマイナースケールを5音にしたものです。

メジャースケールの4番目と7番目の音を省いた音階、マイナースケールの場合は2番目と6番目を省いた音階と覚えてください。

2つの音を省くことで、スケールの中から半音がなくなります。そのため他の音とぶつかりにくく、使い勝手に優れているというわけです。

例えばCentral Cee「Doja」のメロディもペンタトニックスケールですね。

やはりキャッチーなフレーズを作りたいときには欠かせないスケールだと思います。

フリジアンスケール

少し発展的な音階ですが、フリジアンスケールもよくヒップホップビートに使われるので紹介しておきます。

「半全全全半全」の組み合わせで覚えることもできますが、マイナースケールの2番目の音を半音下げた音階と覚える方が簡単なのでおすすめです。

この半音下げた音が特徴的で、独特のダークな雰囲気を演出できます。

有名曲だとあの「Tokyo Drift」のメロディもフリジアンスケールという見方ができますね。

日本や中東の伝統的な旋律に響きが似ているため、東洋チックな雰囲気を感じさせることもできます。

メロディのアイデア

コード

コードのみを打ち込んで使うパターンです。ヒップホップビートでは低いキーのピアノなどで鳴らしているのがよく見られます。

このときコード進行はなるべくシンプルにするのが無難です。あまり複雑だとジャズやJ-pop感が出てしまいます。

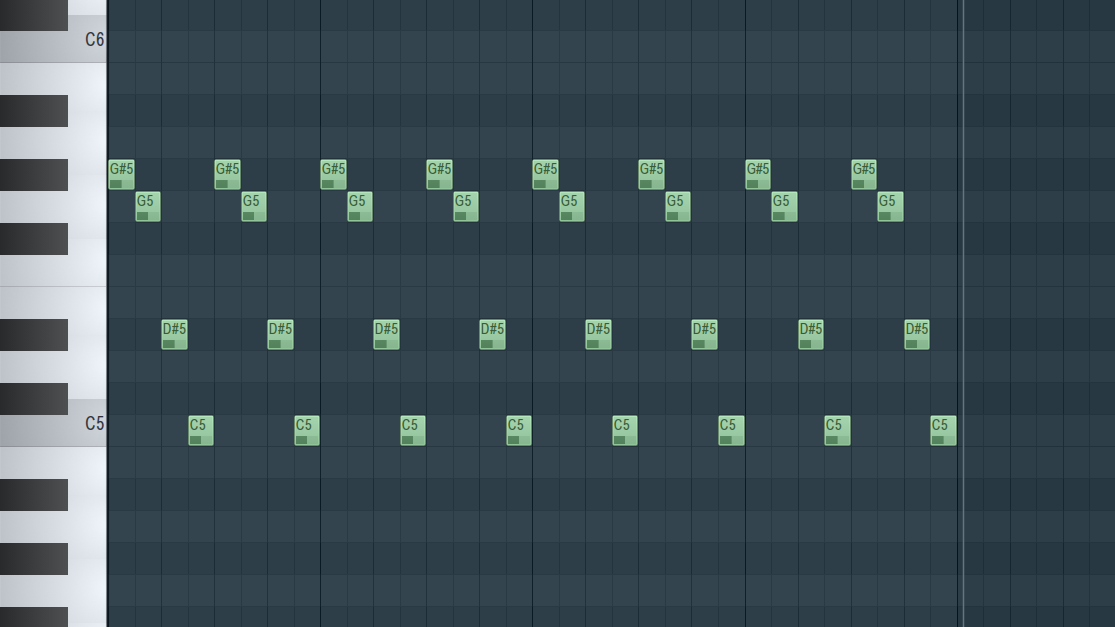

アルペジオ

アルペジオはコードの構成音を一音ずつ順番に鳴らしていく奏法ですが、ビートメイクでは短いフレーズの繰り返し的な感じを指すことが多いです。

主に8分音符や16分音符で構成されるため、言葉を刻むラップとの相性がよく、勢いのあるビートに仕上げることができます。

プラック

プラックはシンセプラグインなどで作る短い音のことを指します。

聴いているだけで耳が気持ちいい、Chill系音色ですね。

この音色はクラウド系ラップやPluggnb(プラグンビー)など、軽やかなジャンルとの相性がいいです。

ハイストリングス

ビートが何か物足りないと思ったときにおすすめなのが、高い位置で鳴らすストリングス(ヴァイオリンなどの弦楽器)です。

ビートのイメージを大きく変えることなく、自然に音域や空間を広げることができます。

コードのルート音や5度など、楽曲になじむ音で長く鳴らすのが無難でしょう。

サンプリングと打ち込みの併用がおすすめ

サンプリングで作った音と打ち込みの音、両方を組み合わせると作れる音の幅が広がります。

例えばボーカルやギターの音は打ち込みで作るのが難しいため、サンプルを使う方が手っ取り早いでしょう。

この記事で紹介したコードやアルペジオの上にヴォーカルサンプルを乗せたりするのもいいかもしれませんね。

サンプリングのやり方について知りたい方はこちらの記事も参考にしてみてください。

コメント